※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

今回は、2つ目の「ニッポーチ」をつくってみました。

「ニッポーチ」はエコアンダリヤで編む平べったいポーチです。

前回の反省を活かしつつ、新しいデザインに挑戦しています。

これから「ニッポーチ」を編みたいという方の参考になれば嬉しいです。

参考書籍(編み図)

『手編みのポーチ ニッポーチ111』(著者 marshell)

no.36のダイヤモンドワッフルを参考につくりました。

本の内容の充実はもちろんのこと、

ページが開きやすいように製本がされているので、

編んでいる途中で本が閉じないことも地味に嬉しいポイントだなと思いました。

使用した材料・用具

糸は書籍の指定通りハマナカのエコアンダリヤを使用しました。

地糸はno.66のレトロブルー、配色aはno.1の白、配色bはno.23のベージュを使用しました。

配色bのみ書籍とは異なる色を使用しています。

(家にベージュの在庫があったので、ベージュでも色が合うかなと思い、変えてみました)

各色1玉ずつ使用しています。

ファスナーは、前回と同じく手芸店「ドリーム」で購入しました。

白地の玉付きゴールドです。値段は税込167円。

書籍では地糸と色を合わせて水色になっていますが、個人的な好みで白にしました。

今回も編んだあとに購入し、お店で15センチにカットしてもらいました。

(書籍では16センチのものを用意するように書かれていますが、

実際に編んでみると、入れ口のサイズが小さくなってしまったためです。)

サイズを合わせるのに自信のない方は、

本体を編んだあとにファスナーを購入することをおすすめします。

用具は前回のネコポーチと同じものを使用しています。

・かぎ針

針は書籍の指定通り本体部分はかぎ針6号、入れ口部分はかぎ針7号を使用しています。

・スチームアイロン(衣類スチーマー)・アイロン台

編み地を整える際に使用。

・まち針(パールピン)

スチームアイロンで大きさを整える際に使用。100円ショップ「Seria」で購入。

・仮止めクリップ

ファスナーを取り付ける際に、使用。100円ショップ「Seria」で購入。

・方眼用紙

本来は、ニット用の方眼入りアイロンマットなど専用のものがあるといいですが、

前回同様、材料費を節約するため、100均一で購入できる方眼用紙で代用しました。

・ソーイングセット

書籍ではファスナーを両面テープでつける方法がおすすめされていますが、

わたしは手縫いでつけたため、裁縫セットも準備しました。

(ファスナーの端の処理を縫い付ける前にするために使用しましたが、なくても問題ないと思います。)

・防水スプレー

こちらも必須アイテムではありませんが、仕上げ用に使いました。

エコアンダリヤの専用スプレーがあるのですが、

わたしは節約のため家にあった靴用スプレーで代用しています。

作成の様子

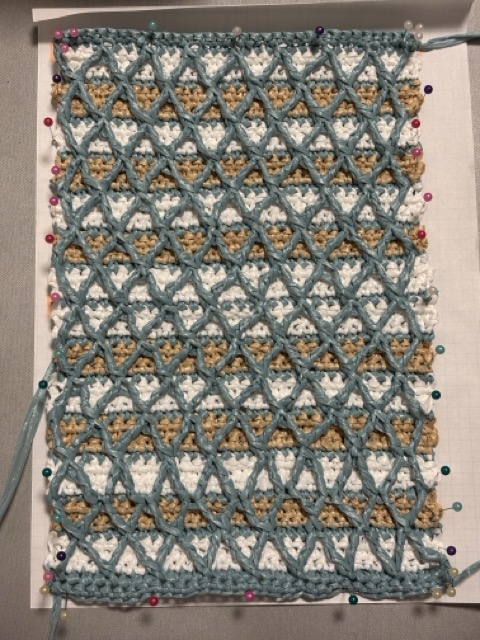

ダイヤモンドワッフルステッチ

今回は「ダイヤモンドワッフルステッチ」に初挑戦しました。

ワッフルのような凹凸で、ひし形が浮き出るデザインになっています。

「長々編みの表引き上げ編み」をクロスさせて編んでいます。

「引き上げ編み」自体もはじめてで、書籍の後ろのページに載っている「かぎ針編みの基礎」を参考に編み方を覚えました。

最初、二目一度にしておらず、目数が増えて「あれ?」となりました……。

独学で細かい部分は自信がありませんが、なんとかカタチにすることができました。

編み込み模様とはまた違った雰囲気がでて、お気に入りのデザインです。

エコアンダリヤの注意点

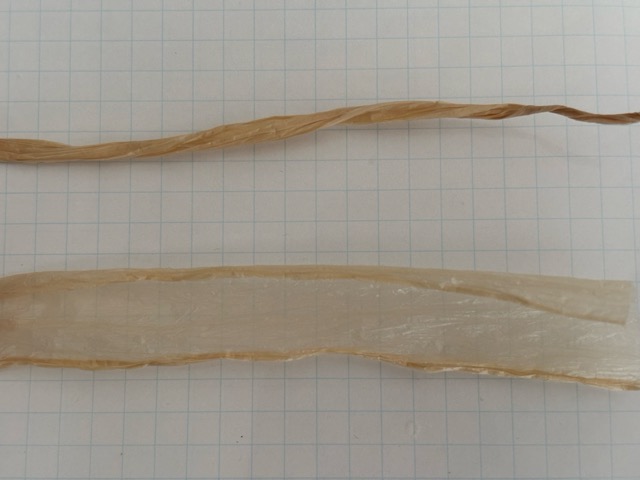

ねじれに注意

最初、ベージュの糸のねじれが強かったようで、他の色と比べて目が小さくなってしまいました。

下の写真のとおり、ねじれている状態と広げている状態では幅に違いが出てしまいます。

気づいたあとから、編む際はテープを平たくして編むように心がけました。

エコアンダリヤを編む際は、指にかけている糸がねじれていないか注意したほうが、

目の大きさがそろい、よりキレイに編めると思います。

編み直しに注意

真ん中の折り山の部分は「白・白」で編まなければならないところを、

つい流れで「白・ベージュ」で編んでしまい、糸をほどいてやり直しました。

エコアンダリヤはほどくと、糸がくしゃくしゃの状態になります。

そのため、編み直す場合は、ほどいた糸にスチームアイロンで蒸気をあてて、

糸をキレイに復活させた上で編み直した方がいいです。

わたしは横着をして、指で伸ばせばいいかなと、ほどいたくしゃくしゃの状態で編みました。

平たく伸ばすと編めはするのですが、糸の強度が弱まって糸が切れてしまい、

つなぎが多くなる結果に……。

編み直す場合は、さぼらずにスチームアイロンをするべきだなと反省しました。

糸の色替え

本に特段指示はなかったのですが、色が変わるたびに糸を切りました。

糸の色を変える方法として、2段で色が変わる場合は、糸を休ませて、

「糸を渡す方法」でいいかなと思いますが、

今回は3段以上だったため、配色ごとに糸を切りました。

「白の糸を編み終わって糸を切ったら休もう」という感じで、

編んでいる最中に休憩の区切りをつけやすいのが良かった一方、

最後の糸端の処理は正直めんどくさかったです。

大きさの調整

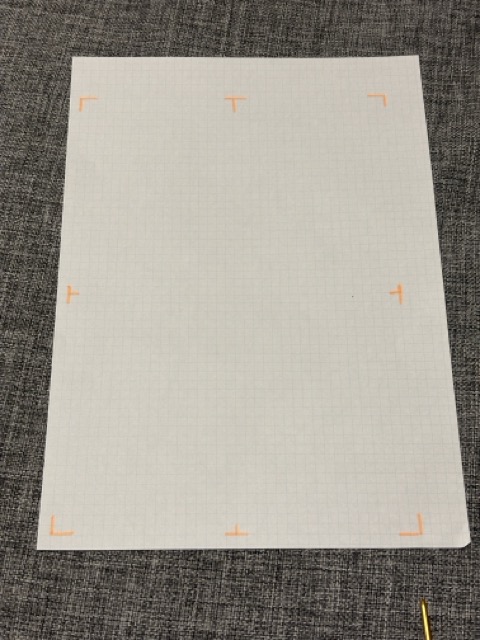

今回は、前回大きさが合わなかった反省を踏まえて、最初、方眼用紙に実寸大の印をつけ、

この紙でサイズを見ながら編むようにしました。

結果、前回よりは編み地のゆがみがマシになりました。

上の写真が右上以外の3点の角をあわせておいてみたところです。

ここから書籍の方法を参考にしながら、スチームアイロンで調整。

指定の大きさにあわせていきます。

上の写真が調整した後の状態です。スチームアイロンのチカラは絶大です。

巻きかがり

今回はサイドを「巻きかがり」で閉じているため、前回の「すくいとじ」と異なり、

中表にあわせて(裏側を外にした状態で)サイドをとじています。

「巻きかがり」し終わったら、表に返して、7号針で入れ口を編みました。

ファスナーつけ

前回と同じく、ファスナーの端を内側に折り込み、裁縫セットで簡単に縫いとめました。

前回と異なる点は布地の折り方です。

ファスナーの上記の写真の手順で、前回よりも丁寧に縫い止めました。

ファスナーの折り込みは必須ではなく、本体に取り付ける際に折っても大丈夫だと思います。

わたしは本体に取り付ける前に折っておいた方がが楽かなと思い、先に処理しています。

仮止めクリップでファスナー位置を定め、

「エコアンダリヤの地糸」と「とじ針」でファスナーを縫いつけます。

金具が入れ口部分の糸を噛まないように少し上に取り付けています。

ファスナーが問題なく開け閉めできることを確認。

仕上げ

最後に靴用の防水スプレーをかけ、仕上げました。

(この作業は本にはないので必須ではありませんが、エコアンダリヤは水に弱いという特徴があるため、わたしはいつも仕上げに防水スプレーをかけています)

引き上げ編みで立体的になっている分、前回の編み込み模様のネコポーチと比べ、

厚手のしっかりしたポーチになりました。

内布なしでしっかりした作りになるので、ファスナー付き「ポーチ」を編みたいという方に

「ニッポーチ」おすすめです。

コメント