※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、アフィリエイト広告が含まれる場合があります。

ずっと気になっていた「ニッポーチ」を編んでみました。

「ニッポーチ」はエコアンダリヤで編む平べったいポーチです。

失敗した点もふくめて作成の様子を記事にしたので、

これから「ニッポーチ」を編みたいという方の参考になれば嬉しいです。

参考書籍(編み図)

『手編みのポーチ ニッポーチ111』(著者 marshell)

no.67のねこ柄を参考につくりました。

編み方はもちろんのこと、

編み地の整え方や、ファスナーの取り付け方などが丁寧に解説されており、

かゆいところに手が届くわかりやすい本だと思いました。

使用した材料・用具

糸は書籍の指定通りハマナカのエコアンダリヤを使用しました。

カラーは、黒猫にしたかったので、書籍と異なる色です。

本体部分のカラーはno.23のベージュ。

編み込み(ネコ)部分のカラーはno.30の黒にしました。

両方とも1玉ずつ使用しています。

ファスナーは、黒地の玉付きゴールドを手芸店「ドリーム」で購入。

値段は税込167円。

お店で好きな大きさにカットしてもらうことができました。

書籍では16センチのものを用意するように書かれていますが、

実際に編んでみると、入れ口のサイズが小さくなってしまったため、

15センチにカットしてもらいました。

編んだあとに、購入して正解だったなと思いました。

サイズを合わせるのに自信のない方は、

本体を編んだあとにファスナーを購入することをおすすめします。

ちなみに、ねこ柄のニッポーチは手芸キットも販売されているようです。

レシピとエコアンダリヤ、ファスナーがセットになっています。

わたしは個別に購入しましたが、

材料をまとめて購入したい方は検討してみてもいいかもしれません。

・かぎ針

針は書籍の指定通り本体部分はかぎ針6号、入れ口部分はかぎ針7号を使用しています。

・スチームアイロン(衣類スチーマー)・アイロン台

編み地を整える際に使用。

また、100円ショップ「Seria(セリア)」で持っていなかった手芸用品を購入しました。

・まち針(パールピン)

40本入りを1つ購入しましたが、

あとから本に80本用意するように書かれていることに気づきました……。

もう1つ買っておけばよかったです。

・仮止めクリップ

ファスナーを取り付ける際に、使用しました。

・方眼用紙

本来は、ニット用の方眼入りアイロンマットなど専用のものがあるといいですが、

今回わたしは材料費を節約するため、100均一で購入できる方眼用紙で代用しました。

・ソーイングセット

書籍ではファスナーを両面テープでつける方法がおすすめされていますが、

わたしは手縫いでつけたため、裁縫セットも準備しました。

(ファスナーの端の処理を縫い付ける前にするために使用しましたが、なくても問題ないと思います。)

・防水スプレー

こちらも必須アイテムではありませんが、エコアンダリヤを編む際は仕上げとして使っています。

エコアンダリヤの専用スプレーがあるのですが、

わたしは節約のため家にあった靴用スプレーで代用しています。

作成の様子

エコアンダリヤの取り扱いについて

前回、キャスケットを編んだ記事でも書きましたが、

エコアンダリヤは購入したときに入っているビニール袋に入れたまま、

ラベルも外さず、内側から糸端を取り出すことが推奨されています。

ただ目視で内側をみると、

どこに糸端があるか分かりづらいなと思っていました。

今回新たにわかったのが、

糸の内側を指の腹で力を入れずに下から上に触っていくと、

糸が取れやすい箇所があるので、

そこから糸を引っ張るといいということ!

糸端を探すのに苦労している方はぜひ試してみてほしいです。

また、今回やらかしたのは、

続きを編もうと思って、棚から取り出して準備する際に、

うっかり糸端を下にして運んでしまったこと。

バラバラと一気にほどけて、

糸が床に落ちていってしまいました。

途中であわてて止めたので幸いほどけた量は少なかったのですが、

落ちた瞬間かなりあせりました。

他の糸よりもツルツルとした素材で、

簡単にほどけてしまうので、

運ぶときは注意しないとなと反省しました。

編み地がゆがんでしまった

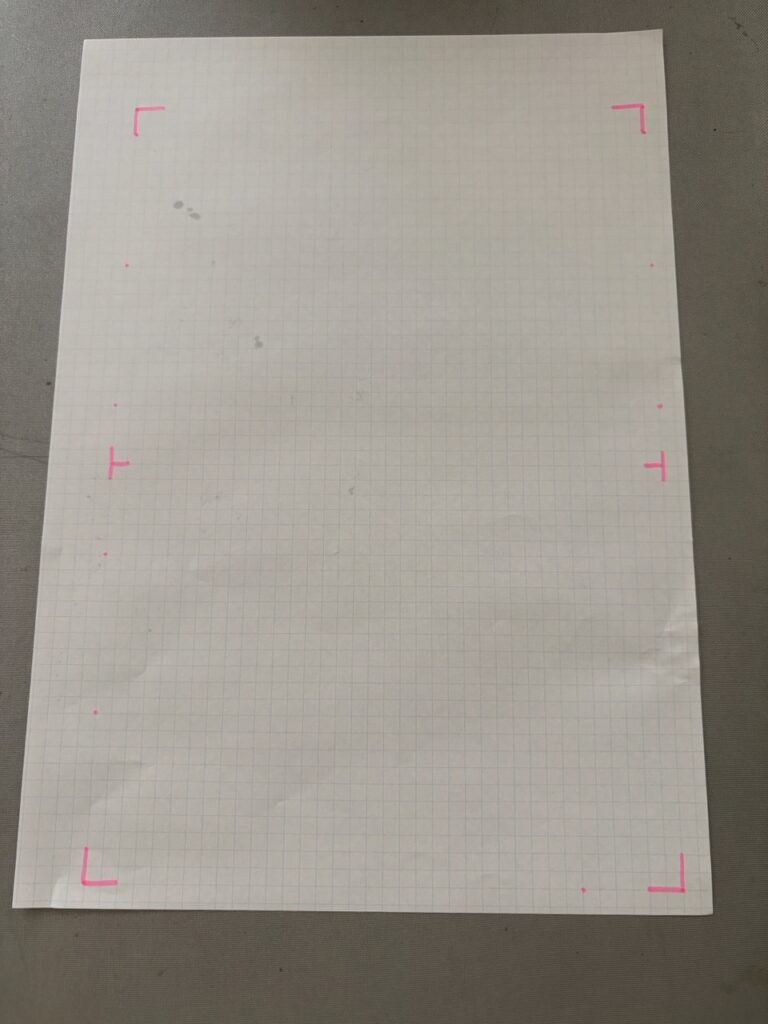

編み終わったあと、スチームアイロンで調整するため、

方眼用紙に指定の大きさの印をつけました。

用紙に3点の角をあわせておいてみたところ、サイズが全然あわない……。

最初に編んだ下部分はゆるく編んでしまい、横幅が広くなっている一方、

編み込みのある上部分は指定よりもきつく編んでしまい、横幅が短くなってしまいました。

ネコの模様を間違えないよう意識しすぎて、力が入ってしまったのだと思います……。

上下の横幅が違いすぎて、これを2つ折りにしてポーチにするのは無理なのでは……と

絶望的な気持ちになりました。

書籍の方法を参考にしながら、スチームアイロンで調整。

お世辞にもキレイとは入れませんが、最初の絶望的な状態に比べるとかなり整いました。

今回、すくいとじで横をとめたのですが、これも要領がわかっていないところが多く、

ゆがんでしまいましたが、一応使えるレベルには両端をとめることができました。

ファスナー付け

材料の際に書いたとおり、書籍のイチオシ方法は両面テープでとめる方法ですが、

以前、ペンケースをつくった際に、洋裁教室で取り付けたことがあるので、

手縫いでやってみようと思いました。

まずファスナーの端を内側に折り込み、裁縫セットで簡単に縫いとめました。

この作業は必須ではなく、本体に取り付ける際に折っても大丈夫だと思います。

わたしは本体に取り付ける前に折っておいた方がが楽かなと思い、先に処理しました。

ポーチの入れ口の端にあわせてファスナーを仮止めクリップでとめます。

並縫いでファスナーをつけていきます。

以前ペンケースをつくったときは、

本体とファスナーを取り付けるのに裁縫用の糸と針を使用しました。

ですが今回は、エコアンダリヤの本体部分の糸を使用しました。

針も、毛糸用のとじ針を使用しています。

内側は縫い後が見えてしまいますが、表側は糸が目立ちにくいです。

問題なくファスナーが閉じることを確認。

金具が入れ口部分の糸を噛まないように少し上に取り付けるといいと思います。

完成

つくっている最中はどうなることかと思いましたが、なんとか完成!

最後に靴用の防水スプレーをかけ仕上げました。

編み地も頑丈で、ポーチとして使うのに申し分ないです。

最近編む時間がとれていないので、先にはなりそうですが、

今回の反省点を活かして、もうひとつ別の柄の「ニッポーチ」も編んでみたいと思います。

コメント